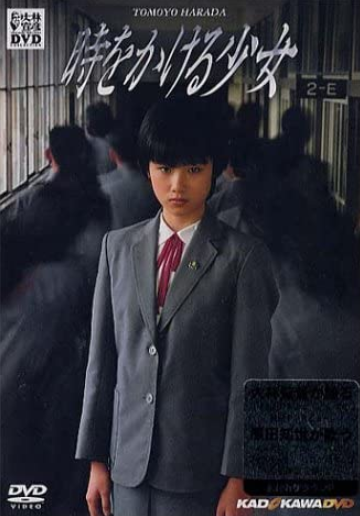

先程(2020-04-18)、日テレで「時をかける少女(1983年 原田知世 主演)」が放送されていたので視聴。大林宣彦氏への追悼番組であった。

見どころはエンドロール

原作は筒井康隆氏。何度も映画やドラマ・アニメで発表されている作品だ。ただどれも見たことがなく一般教養を吸収するような感覚で見始めた。大林宣彦氏の作品も初めてだった。

流石にアニメ版(2006年)くらいは触れていないといけない世代なのだが、それは今度にしようと思う。

チラチラとTwitterの「時をかける少女」のタイムラインも同時に眺めながら見ていたら、どうやらエンドロールが「素晴らしい出来だ」ということだったので、最後まで目を離すまいと視聴していた。ところがテレビではその部分は放送されなかった。仕方がないのでテレビでの視聴後にAmazonプライムでエンドロール部分を試聴した。

なるほど。エンドロールが全てかもしれない。作中に感じた違和感や消化不良などは些末な事柄に成り果てて、全て吹っ飛んでしまったのだった。

全てが二度と戻らない

エンドロールを見たら、それまでの内容や演出や演技への不満は、はっきり言ってどうでもよくなってしまった。それどころか本筋の風景や人物、演技の全てが「かけがえのない物」に見えてくる始末だ。

当時15歳だった原田知世という少女が放つ「人生の中の一瞬のきらめき」が詰まっているとでも言えばいいのだろうか。1983年を駆け抜けた少女と周囲の人々の輝きがそこにはあった。

そして、当時45才であった大林宣彦氏の熱意と意気込み、喜怒哀楽がそこにあったであろうと思わせる。演者、スタッフが一丸となって作品を作り上げた、若々しさが確かにそこにはあった。そんな「時代」と「人々」の一瞬が映像作品内に綺麗に残されている。

逆説的にいえば大仰になってしまうが、全ての生と死が、美と醜が、人の願いや想いが、時間の前では等しく、儚く消え去るとも言える。

奇跡のような「きらめき」を切り取るという罪深き行為

初見視聴でいきなり知ったかぶりになってしまうが、大林氏は、切り取って保存できないような、「ただ生きている」というだけの魅力を、ほんの僅かでも映像に乗り移させる才に長けていたのではないだろうか。

彼の二つ名である「映像の魔術師」という異名は、技術的な側面を表した言葉だと思われるが、私にとっては「人間の(もしかすると”少女限定”の)魅力をフィルムに切り取る能力」のように感じた。

恐らく主演の原田氏にとって本作は、相当に恥ずかしく「呪縛」と言えるほどに重荷になったはずだ。現在(2020年現在)原田知世氏は52歳なので、そんな事はもうないだろうが、特に若いうちはそうであったと推測する。思春期真っただ中の自分の全てが日本中にばら撒かれているのと同じだからだ。

大林氏の手腕によって何もわからないままに、未熟さと幼さとが全国的に映画を通してさらけ出されてしまったのだから仕方ない。これは、本来「役者が目指すゴール」とは異なる目標が達成されてしまっているのだ。無自覚な少女の魅力のみが抽出されたような作品になっている。ドキュメンタリーに近い。

エンドロールの最後、カメラまで走り、はにかむ原田知世氏は文明社会があり続ける限り残り続ける。当時を知る人物が、誰一人として存命していない時代に到達してもなお輝く。

なぜか「戦場のメリークリスマス」のビートたけし氏にも同様のものを感じてしまったので、感想を記事にしてしまったので、よければどうぞ。

映画「戦場のメリークリスマス」1983年 の感想